Nous avons lu et vous recommandons un rapport des Greniers d’Abondance intitulé “Qui veille au grain ? Du consensus scientifique à l’action publique”,

Nous avons lu et vous recommandons un rapport des Greniers d’Abondance intitulé “Qui veille au grain ? Du consensus scientifique à l’action publique”,

Manger pour vivre

7 mars 2022, La RédactionThémis 1 – Déméter 0

3 février 2022, La Rédaction

La déesse de la Justice Thémis et la déesse des Moissons, Déméter

Nous avons lu sur le site de France-Info : (1)

Cellule de gendarmerie Déméter : la justice demande au ministère de l’Intérieur de mettre un terme à la prévention des “actions de nature idéologique”

Plusieurs associations, dont L214, avaient déposé un recours administratif contre cette cellule créée en 2019, qu’ils accusaient d’enfreindre la liberté d’expression. La place Beauvau a 60 jours pour mettre fin à ces activités.

Le tribunal administratif de Paris donne deux mois au ministère de l’Intérieur pour mettre fin à la prévention des “actions de nature idéologique” de la cellule de gendarmerie Déméter, mardi 1er février, sous peine d’une astreinte de 10 000 euros par jour. Destinée à lutter contre la délinquance dans le monde agricole, cette cellule est née dans le cadre d’une convention signée en 2019 avec le syndicat agricole majoritaire FNSEA et sa branche des Jeunes agriculteurs (JA).

Depuis, elle a pour objet de lutter contre les actes crapuleux ou criminels (du vol de gasoil, de tracteurs, dégradations) mais aussi de prévenir “des actions de nature idéologique”, allant des “simples actions symboliques de dénigrement” à “des actions dures”, selon le document de présentation du ministère de l’Intérieur. Mais la justice a estimé que ces dernières activités ne reposaient sur “aucune base légale”. la suite ici.

(1) Que Déméter, déesse des moissons, du haut de son panthéon nous pardonne mais son nom a été détourné par des dirigeants qui voulaient assurer l’hégémonie de l’agro-industrie. Les fidèles lectrices et lecteurs du Sauvage ont souvenir des alertes sur ce sujet ici et là.

La crise climatique, la crise des ressources et la démocratie, 2/2

7 janvier 2022, Jean-Noël MontagnéLe citoyen au coeur de la résilience.

Résumé de l’épisode précédent:

Bien que tous les voyants climatiques soient au rouge, que les ressources s’épuisent, que les crises s’amplifient, tout se passe comme si nous essayions d’occulter, consciemment ou inconsciemment, que le monde s’enfonce peu à peu dans un état d’urgence permanent, dans lequel on sait que la démocratie sera bafouée.

Mais tout n’est pas perdu. Si l’on n’a pas toujours réussi à influer par le haut sur les nations ou le monde, il reste réaliste d’agir à l’échelle locale ou à l’échelle de territoires partageant des communs. De l’éco-hameau jusqu’aux bio-régions, en passant par le jardin partagé ou la salle associative, nous voyons que des groupes motivés arrivent à construire des enclaves écologiques et citoyennes, sur des principes de démocratie directe, capables de mieux résister à l’effondrement en cours. L’utopie voulant que ces enclaves s’interconnectent un jour afin de proposer des visions macro-territoriales.

Lire la suite de La crise climatique, la crise des ressources et la démocratie, 2/2 »

Les Agro protestent

23 décembre 2021, La Rédaction Le 20 décembre 2021

Le 20 décembre 2021

Monsieur le Président de la République,

Nous, étudiant·e·s en agronomie, agro-économie, sciences politiques provenant de six écoles (AgroCampus Ouest, AgroParisTech, AgroSup Dijon, Montpellier SupAgro, Sciences Po Lille et Sciences Po Paris), futur·e·s professionnel·le·s et citoyen·ne·s concerné·e·s par les questions d’agriculture et d’alimentation, ne pouvons souscrire silencieusement aux propositions retenues dans le Plan Stratégique National (PSN) français pour la programmation de la Politique Agricole Commune (PAC) 2023-2027 et ce pour plusieurs raisons. Tandis que la France a encore perdu 20 % de ses exploitations entre 2010 et 2020, le secteur agricole doit répondre à un certain nombre d’enjeux, notamment environnementaux, climatiques et sociaux. Par conséquent, le PSN aurait pu être un levier important, si ce n’est essentiel, de la transformation de notre système agricole et alimentaire.

La stratégie européenne “De la Ferme à la Fourchette” a pour ambition de faire du système agricole et alimentaire européen un modèle de durabilité au niveau international en fixant des objectifs chiffrés en termes de neutralité carbone, de réduction des engrais minéraux, des pesticides et des antibiotiques, ou encore de soutien à une agriculture biologique et respectueuse de notre environnement. Or, force est de constater qu’il y a incohérence entre ces objectifs et les mesures retenues dans le PSN. Nous pensons que, au moment d’accéder à la présidence du Conseil de l’Union Européenne, la France, premier État membre bénéficiaire de la PAC mais aussi pays des Accords de Paris et des Etats Généraux de l’Alimentation, aurait dû se positionner en tant que leader de la transition agroécologique européenne.

Le productivisme agricole inefficace

19 décembre 2021, La Rédaction La très officielle Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité vient de publier une synthèse sur la nocivité du productivisme agricole. Le titre un peu austère :

La très officielle Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité vient de publier une synthèse sur la nocivité du productivisme agricole. Le titre un peu austère :

Le paradoxe de la productivité : la productivité agricole favorise l’inefficacité du système alimentaire

ne doit pas vous décourager, c’est facile à lire, tout en comportant les références bibliographiques d’usage pour une publication scientifique. C’est un document précieux pour contrer les arguments du genre “on ne peut pas nourrir la population de la planète avec l’agriculture bio”.

Voici l’essentiel de la conclusion :

On a beaucoup écrit sur la nécessité de réduire l’empreinte environnementale de l’agriculture et de lutter contre la pandémie d’obésité, mais ces problèmes ne doivent pas être pris en compte de façon isolée : ces deux problèmes sont les résultats d’un système alimentaire dysfonctionnel qui encourage la surconsommation de calories, le gaspillage excessif et l’externalisation des coûts sur l’environnement et la santé. Une focalisation myope continue sur la productivité agricole risque de perpétuer ces problèmes : le paradoxe de la productivité signifie que l’augmentation de l’efficacité agricole entraîne l’inefficacité du système du fait de l’augmentation des déchets, des coûts environnementaux, ou encore des dépenses de santé. Un défi pour le développement mondial est de s’efforcer de « nourrir un monde de 7 à 10 milliards » d’humains sans créer plus de problèmes que cela n’en résoudra. En plus d’être insoutenable, c’est injuste parce que les plus pauvres (foyers ou pays) en payeront proportionnellement des coûts plus élevés en termes de santé et d’environnement. Il est temps de changer le récit pour permettre aux gens de comprendre et d’investir dans leur nutrition pour une vie saine, en consommant des aliments produits par un système alimentaire durable. Dans un monde aux ressources finies et au capital naturel déjà très dégradé, il est urgent de ne plus se concentrer sur la productivité agricole en tant qu’indicateur de résultats des besoins de la société mais de considérer la productivité systémique en analysant le nombre de personnes nourries sainement et durablement par unité d’intrant.

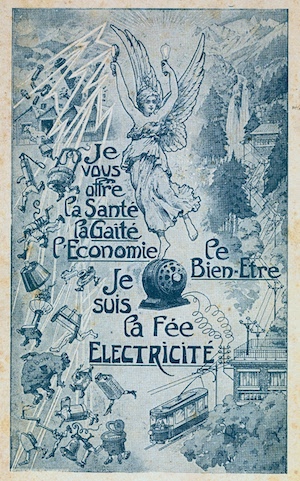

La fée électricité

23 novembre 2021, La Rédaction Nous avons lu sur le site de notre consœur The Conversation un article du sociologue Alain Gras dénonçant la sacralisation de l’électricité dans les perspectives de transition énergétique. Un extrait de cet article (intitulé L’électricité, ce mensonge phénoménal) vous donne le message :

Nous avons lu sur le site de notre consœur The Conversation un article du sociologue Alain Gras dénonçant la sacralisation de l’électricité dans les perspectives de transition énergétique. Un extrait de cet article (intitulé L’électricité, ce mensonge phénoménal) vous donne le message :

Le mythe de la pureté électrique

La fée électricité se présente revêtue de probité candide, dirait le poète, puisqu’elle ne provoque aucune nuisance lorsqu’elle délivre sa magie par simple clic sur le bouton interrupteur. Les usagers savent, plus ou moins, que cette force « courante » n’est pas une énergie, qu’elle ne fait que transférer la puissance d’une autre, bien réelle, matière fossile ou éléments naturels ; mais ils l’oublient devant le prodige.

…

Délocaliser les effets nocifs

La mise en avant de la pureté électrique repose en effet sur l’effacement du second principe de la thermodynamique : « toute transformation du système entraîne une augmentation de l’entropie globale ». Les déchets sont ici relégués au second plan ; la production, les nuisances, rendues invisibles.

Le génial inventeur et entrepreneur avisé, Thomas Edison, fut le premier à avoir trouvé là un argument publicitaire imparable dans les années 1881. Il équipa dans la rue la plus chic de New York, Pearl Street, un millier d’intérieurs avec ses nouvelles ampoules à incandescence sous vide. Le succès fut immédiat : à la place de la lumière du gaz, qui salissait les intérieurs bourgeois, cette innovation gardait frais tableaux et tapisseries. Mais, à quelques kilomètres de là, deux centrales à charbons rejetaient 5 tonnes de scories par jour dans l’Hudson River.

Ce modèle de délocalisation des effets nocifs, inscrit si profondément dans notre mode de vie, nous empêche de voir que bien des vertus électriques relèvent à la catégorie « fake news ».

Fin de citation.

Lire la suite de La fée électricité »

Aventures en permaculture – 35, Le compost

22 novembre 2021, Ghislain NicaiseCette semaine j’ai téléchargé un guide gratuit sur le sujet du compost, offert par Permaculture Design (1) et par la suite j’ai assisté à distance à une conférence de la SCAH (2) sur le sujet, qui s’inspirait de ce guide. La présentation qui dans les deux cas se veut assez complète ne mentionne pas ma méthode favorite de compostage, ce qui me donne l’occasion d’un 35e épisode de mes aventures. Quand je fais visiter mon jardin, il y a toujours une pause didactique à côté du tas de compost. C’est en particulier pour moi l’occasion de répéter un conseil : mettez de la terre, il n’y en a jamais trop sur le compost.

Ce conseil mérite explication et précisions.

Fig. 1. En juin, les pépins des courges mangées l’année précédente ont germé. Le tas de compost est maintenu par des palettes.

Les débuts

Quand j’ai commencé à jardiner, il y a environ 50 ans, j’ai trouvé dans une publication (dont j’ai perdu la référence) la recette de compostage suivante.

1 – Creusez une tranchée peu profonde en mettant la terre sur le côté

2 – Remplissez la tranchée avec vos épluchures et déchets végétaux divers

3 – Remettez la terre par dessus, la nature se chargera du reste.

J’ai suivi à la lettre ces instructions lors de mes premiers essais. Maintenant je préfère un tas délimité par 3 palettes (voir Fig. 1) ou plutôt deux tas côte à côte, un pour l’année en cours et un de l’année précédente. Cela prend moins de place que la tranchée de mes débuts, et facilite le ramassage du produit final, une terre riche et fertile. Sur le tas photographié au mois de juin (Fig. 1), on voit pousser les plants issus des pépins des courges que nous avons mangé l’année précédente. Sur la Figure 2 prise en juillet de l’autre côté de la clôture, on voit que les courges étaient des potimarrons.

La principale précaution est de veiller à ce que le compost ne se dessèche pas, à installer dans le coin du jardin le plus à l’ombre qu’il est possible. Cette méthode est parfois qualifiée de compostage « à froid » mais on peut trouver par places des paquets de vers thermophiles (Eisenia) reconnaissables à leur pigmentation en anneaux d’un rouge plus soutenu. Les deux principaux avantages qui me font préférer ce compostage sont qu’il n’y a pas besoin de remuer pour aérer le tas et d’autre part que le produit final est bien plus stable et durable (de nombreux mois) que le compost obtenu avec les seules matières organiques (qui lui ne dure parfois que quelques semaines avant de perdre une grande partie de son pouvoir fertilisant).

Lire la suite de Aventures en permaculture – 35, Le compost »

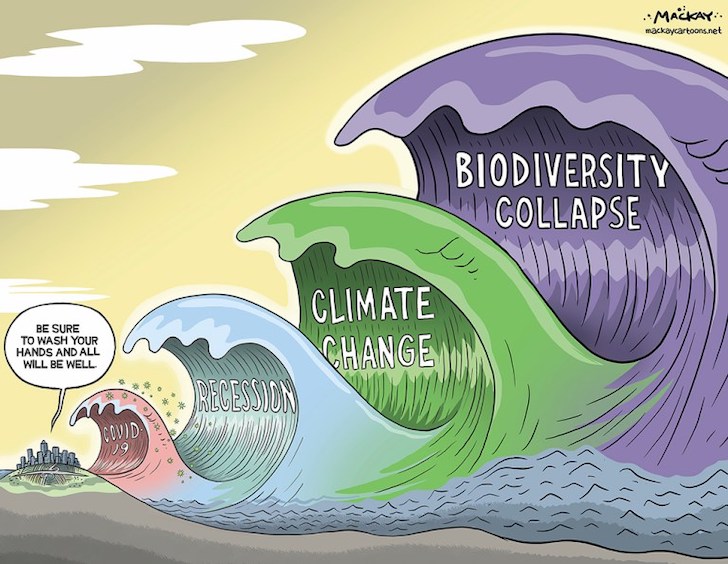

Lavez-vous bien les mains et tout ira bien

8 novembre 2021, La Rédaction

Dessin de Graeme MacKay © https://mackaycartoons.net/2020/03/18/wednesday-march-11-2020/

Pour celles et ceux qui ne lisent pas l’anglais : La vague du covid-19 nous cache le tsunami multiple dans lequel le changement climatique nous cache l’effondrement de la biodiversité

Pourquoi il faut une révolution verte

7 novembre 2021, La Rédaction Cet article publié il y a 2 mois sur AOC media, nous est apparu d’une actualité encore plus pressante que lors de sa parution. La Rédaction

Cet article publié il y a 2 mois sur AOC media, nous est apparu d’une actualité encore plus pressante que lors de sa parution. La Rédaction

Face à la toute-urgence écologique : la révolution verte par Alain Lipietz

Un été de révélations ! Apocalypse, en grec… Des canicules insoutenables, du Canada à la Sibérie, déclenchent des incendies gigantesques. Une partie de l’Allemagne et de la Belgique est ravagée par des inondations sans précédent historique. La Turquie, la Grèce, la Kabylie, partent en fumée. Puis la Chine, l’Inde, le Japon, et à nouveau la Turquie, connaissent des inondations dévastatrices. Ces « évènements extrêmes » signent le basculement du climat, annoncé depuis plus de trente ans : conséquence des émissions humaines de gaz à effet de serre. Le 9 aout, les experts du GIEC publient leur 6e Rapport [1]. Il annonce l’accélération de ces évènements. Mais, pour la première fois depuis leur premier rapport (1990), la réalité semble dépasser leurs pronostics. Il ne s’agit plus de mettre en garde contre des évènements extrêmes dans le futur, mais de les expliquer en direct. On ne se demande plus si la Plaine du Var ou la forêt de Fontainebleau connaitront de pareilles catastrophes, mais quand. Pour le Var : quelques jours après. Nous sommes entrés dans la toute-urgence climatique.

Cet été d’apocalypse s’inscrit dans une catastrophe d’une immense ampleur, qui a contraint l’économie mondiale à se mettre en pause pendant un an et abandonner tous les dogmes de la rigueur monétaire et budgétaire : la pandémie de la Covid, survenue, semble-t-il, comme une de ces paniques frappant la Bourse de manière inattendue : un « cygne noir ».

Lire la suite de Pourquoi il faut une révolution verte »