par Sofia Smyej

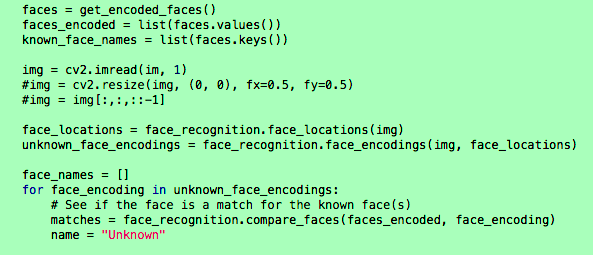

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’Intelligence Artificielle n’a d’artificielle que le nom. Le comportement de la machine relève bien des choix conscients ou inconscients de ses programmeurs.

L’IA est devenue le défi industriel de cette décennie. Elle se déploie progressivement et assez discrètement dans de nombreux services à traitement de données, quels qu’ils soient: la détection sécuritaire, l’aide au diagnostic médical, la finance, la mise en place de politiques publiques, la sélection dans les universités, les assistants numériques des GAFAMs, tout ce qui nécessite de détecter des informations particulières, de les analyser, dans le but de générer un fonctionnement automatisé pouvant remplacer l’humain. L’IA peut travailler 24/24 et ne coûte rien en charges sociales.

Au cœur de ces systèmes, les algorithmes, des fonctions mathématiques et sémantiques destinées à fouiller, identifier les données, trier, classer et, en bout de chaîne, des systèmes de décision, capables éventuellement d’opérer des choix ou d’effectuer des tâches diverses. Les algorithmes permettent de déléguer la prise de décision à une machine.

Ce qui pourrait apparaître totalement neutre, avec des choix objectifs opérés par une machine non pensante, est en fait lié à la nature subjective de l’algorithme, intimement dessinée par son programmeur, sous le cahier des charges du commanditaire. Deux visions qui peuvent influer fortement sur les résultats. En effet, ces algorithmes opèrent sous la forme de successions et d’associations de choix simples. Ces choix sont directement liés aux valeurs politiques, morales ou sociétales du programmeur. C’est ainsi que des décisions automatisées, appliquées aux humains, peuvent montrer des biais en tout genre, par exemple, racistes, misogynes ou classistes. Ces biais ne sont pas forcément issus d’intentions malveillantes des programmeurs mais relèvent aussi de choix inconscients.

Nous sommes le 5 mars 2020. A partir de ce jour, la France est à découvert climatique.

Nous sommes le 5 mars 2020. A partir de ce jour, la France est à découvert climatique. Vous pouvez

Vous pouvez

Sur le site de Terrestres, un article de

Sur le site de Terrestres, un article de

En

En