Empreinte écologique : l’indicateur qui ne veut pas dire grand-chose, par Frédéric Denhez

Empreinte écologique : l’indicateur qui ne veut pas dire grand-chose, par Frédéric Denhez

Souvenez-vous. Le 21 août 2010 (8 août, en 2016), le WWF international déclarait que ce jour-là, l’humanité avait déjà consommé sa planète. Que dès le lendemain, et jusqu’à la fin de l’année, nous allions utiliser plus de ressources naturelles que la Terre n’en pouvait fournir : au 31 décembre, l’espèce humaine aurait un découvert d’un tiers de planète : en 2010 elle aura eu besoin pour assurer ses nécessités d’1,6 planète (En 2016, on en est à 1,8). Effectivement, nous vivons au-dessus de nos moyens. Et puisque ce chiffre est une moyenne, et que l’essentiel de l’humanité est pauvre, il nous cache la consommation véritable de nous autres privilégiés : la France avait atteint « l’overshoot day » plus tôt, parce qu’elle consomme beaucoup plus que la moyenne. L’information fit les titres des journaux. Elle popularisa encore un peu plus l’empreinte écologique.

Une empreinte venue du froid

Celle-ci a été élaborée vers 1995 par deux Canadiens, Mathis Wackernagel et William Rees. Le concept est simple : toutes les activités humaines nécessitent des ressources naturelles, dont les stocks de certaines, les renouvelables, sont les plus menacés d’épuisement ; ces activités émettent par ailleurs des déchets recyclés par ces mêmes ressources. La question posée est de savoir si les ressources naturelles – poissons, forêts, atmosphère… pourront encore longtemps à la fois nous fournir matières premières et capacité de recyclage. Comment le savoir ? En mettant en place une sorte de bilan comptable, pays par pays, secteur par secteur. Les ressources mobilisées par un pays ainsi que les déchets générés sont connus des comptabilités nationales, lorsqu’elles existent – c’est rare. Mais voilà beaucoup de données présentées sous des unités fort différentes : comment agréger des masses de produits, des volumes de dioxyde de carbone, des unités d’énergie ? Le concept demande par ailleurs une unité de comparaison. À quoi faire référence une fois que l’on a obtenu des chiffres normalisés ?

Le coup de génie des auteurs de l’empreinte écologique est d’avoir tout ramené à l’unité la plus compréhensible qui soit, une surface, l’hectare. Comme souvent, les idées ingénieuses sont les plus simples : durant l’essentiel de sa préhistoire et de son histoire, l’espèce humaine fut soumise à la nature ; ce qu’elle lui prenait pour vivre l’était dans un territoire immédiat qui ne pouvait produire qu’une quantité limitée de ressources pour une démographie limitée d’hommes et de femmes. Si la cueillette, la chasse, le pâturage, la culture, la coupe, le détournement d’une rivière, les tas de déchets dépassaient ce que le « pays » pouvait supporter, la faim, le froid, les maladies infectieuses, les catastrophes survenaient et la démographie s’ajustait, ou bien alors les hommes étendaient sur leur territoire ou bien s’en allait. Bref, il fallait qu’il y ait adéquation entre l’usage et les possibilités pour que les populations humaines pussent perdurer. Si les hommes consommaient trop par rapport aux capacités de leur nature, c’était un peu comme s’ils cueillaient, chassaient, pâturaient, cultivaient, coupaient, détournaient, polluaient sur un territoire plus vaste qu’il n’était réellement. Ils vivaient alors au-dessus de leurs moyens sur un « crédit de terres » qu’ils ne possédaient pas, à moins d’aller le chercher ailleurs. Aujourd’hui que le monde n’est pas loin d’être plein et que la technologie ne nous permet pas encore de transformer Mars en Jardin d’Éden, nous ne pouvons pas aller autre part. Nous devons vivre sur la bête, sans l’épuiser. Une façon de jauger cela est de comparer à la surface réelle disponible la surface théorique de terres que notre consommation de ressources naturelles réclame. La surface théorique s’appelle empreinte écologique, tandis que la surface réelle est la biocapacité. Le calcul de tout cela est assez ardu, alors, accrochez-vous un peu.

Des hectares, virtuels

Pour chaque type de bien que nous consommons, on estime la surface de pâturage, de forêt, de terre cultivée, de zone de pêche ou de zone bâtie nécessaire à sa production. En ce qui concerne les biens « secondaires », formés d’un ensemble de plusieurs biens « primaires » éventuellement modifiés, leur empreinte écologique est égale grossièrement à la somme des empreintes primaires. L’énergie ? Il s’agit de considérer la surface de forêt nécessaire à l’absorption du CO2 émis ou bien, dans le cas des combustibles fossiles, équivalente à la quantité d’énergie dégagée. L’énergie hydraulique est ramenée à la surface occupée par les barrages. Le nucléaire n’est plus compté tant l’équivalence en forêt de l’électricité produite était hasardeuse.

Dans le détail, voici ce qui se passe.

Le calcul démarre avec la consommation nette d’un produit, laquelle correspond, en gros, à sa production, moins les exportations, plus les importations. Chaque catégorie de produit est rattachée à un milieu. La viande, le cuir ou la laine sont par exemple mis au compte des pâturages. Sa consommation est ensuite divisée par un facteur de rendement, qui est le rapport entre la productivité moyenne de ce milieu (le pâturage) dans le pays concerné, et la productivité moyenne du même milieu à l’échelle du monde. Cela donne une surface équivalente mesurée en hectare. Celle-ci est encore multipliée par un autre chiffre, le facteur d’équivalence : c’est le potentiel agricole théorique moyen du milieu considéré (le pâturage) divisé par le potentiel théorique moyen de tous les milieux (pâturage, forêt, culture, zone bâtie, zone de pêche).

Voilà comment on obtient l’empreinte écologique des produits directement tirés des ressources naturelles, les légumes par exemple. Pour un produit composé ou transformé, il suffit d’additionner les empreintes de chacun de ses constituants, et de multiplier le tout par l’efficacité du processus de fabrication (si on le connaît !). Enfin, en ce qui concerne les émissions de dioxyde de carbone, elles sont multipliées par ce que l’on sait du stockage dans un hectare de forêt, déduction faite du captage naturel par les océans, puis elles sont multipliées par le facteur d’équivalence du milieu forestier. Quant à la biocapacité des milieux, elle est obtenue à partir de la surface qu’ils occupent sur Terre, multipliée par le facteur d’équivalence. Les milieux comme les champs cultivés qui ont le plus gros potentiel productif sont ainsi affectés d’un facteur d’équivalence élevé. Reste ensuite à multiplier les hectares globaux obtenus par un facteur de rendement afin de tenir compte de la réalité du pays dont on souhaite prendre l’empreinte écologique. L’unité est la même que pour l’empreinte écologique, l’hectare global, noté hag. Comprenez, l’hectare virtuel.

18 milliards contre 10, une empreinte théorique

Qu’est-ce que tout cela nous donne ? Qu’en 2007 – dernières statistiques disponibles (à peine modifiées par le dernier rapport de Global Footprint) – les Terriens ont consommé l’équivalent d’1,6 planète. Alors que sainte Nature, dans son infinie bonté, nous alloue une surface d’1,8 ha global (10 milliards d’hectares) à notre naissance (biocapacité), nous utilisons en réalité 2,7 hag (empreinte écologique, soit 18 milliards d’hectares, en gros). En moyenne. Car alors que le citoyen du Burundi ou du Rwanda n’a besoin que de 0,5 hag, le Français, lui, en dévore 5. C’est quand même deux fois moins que les Émirats Arabes Unis, 1er pays au classement de la mauvaise empreinte écologique. Le Qatar est second, puis se succède des nations qu’on n’imagine pas forcément : Danemark, Belgique, États-Unis, Estonie, Canada, Australie… la France est 28e. Notre belle nation est encore mieux placée (34e) dans la dimension « CO2 » de l’empreinte écologique où, sans surprise, l’on retrouve en tête les pays de la péninsule arabique, les États-Unis, le Canada, mais aussi la Finlande, pourtant réputée pour sa production d’énergie hydraulique et éolienne « carbon free », et la Macédoine, pour laquelle en plus de se demander où elle se trouve, on s’interroge sur ce qu’elle peut bien faire pour être si mal classée. Au palmarès des pays consommateurs de pâtures, la Mongolie arrive première (l’élevage est une des ressources essentielles de la population), suivie à la culotte par l’Uruguay (un grand pays de bovins) et, d’un peu plus loin, par l’Australie (où l’on cultive le mouton). Les autres nations sont dans le virage. La France est 49e. Si l’on se penche sur les forêts à présent, on sursaute : Lituanie, Estonie, Canada, Suède et Nouvelle-Zélande. Le Brésil, vilain canard médiatique, n’est que 28e. La France, 18e. En ce qui concerne les terres cultivées le Brésil et ses immenses terres à soja est 9e, tandis que la France est 15e, loin derrière Danemark, Belgique et Hollande qui occupent le podium sans inquiétude. Dans ces petits pays, l’espace est comble, il est utilisé intensivement. La pêche ? Norvège, Gambie, Maurice, Estonie, Portugal, Danemark et Papouasie-Nouvelle-Guinée, la France occupe le 31e rang. Enfin, l’estimation de la consommation d’espaces pour logements, routes et parkings réunit un quatuor, Belgique, Croatie, Danemark et Autriche. La France est juste après, cinquième. De façon générale, plus le pays est pauvre, moins son empreinte est élevée : ce n’est pas le Timor, le Malawi ou l’Afghanistan qui risquent de s’imprimer gravement sur la planète. Si l’on se penche maintenant sur l’offre, la biocapacité, le classement est un tantinet différent : le Gabon, la Bolivie, la Mongolie et la Canada, des mondes vides, ont la production la plus élevée tandis que Singapour, la Palestine et Haïti, des mondes saturés, sont aux limbes.

Cuba, pays de cocagne ?

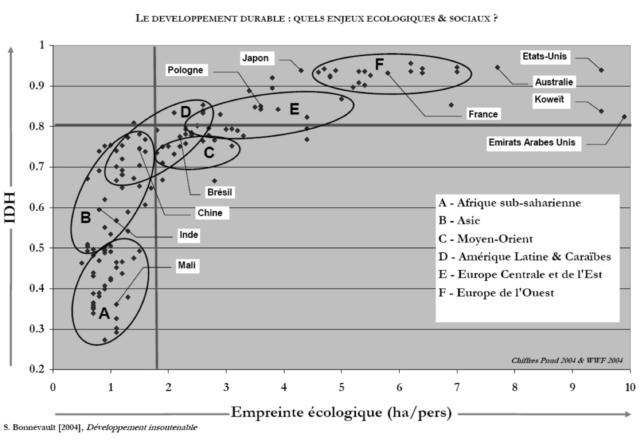

Qu’est-ce que ces chiffres nous apprennent ? D’après les médias, beaucoup. Ils seraient la preuve que l’humanité vit au-dessus de ses moyens, en particulier les pays riches, les États-Unis surtout, nouvelle illustration de l’inégalité de la répartition des richesses dans le monde : une minorité bouffe tandis que la majorité la regarde, ceci expliquant cela. Ces chiffres, à lire les commentaires, nous montrent l’étendue des efforts que nous avons à faire, nous riches, pour réduire notre empreinte, et que les pauvres ont dans le même temps à poursuivre pour améliorer leur niveau de vie sans trop creuser leur empreinte. Du reste, en croisant tous ces résultats avec ceux de l’IDH (Indice de développement humain), on obtient une belle courbe en crosse de hockey particulièrement révélatrice : l’augmentation du bien-être passe immanquablement par celle de l’empreinte écologique, exponentielle au-dessus d’un IDH de 0,9. Le secteur vertueux borné, sur le graphique, par l’IDH idéal de 0,8 et l’empreinte à ne pas dépasser de 1,8 hag ne contient que Cuba. Pour le rejoindre, les efforts semblent incommensurables, d’un côté comme de l’autre.

Certes. Mais voilà des constats pas très nouveaux. L’empreinte écologique ne porte, rappelons-le, que sur les ressources renouvelables exploitées censées être les plus menacées. Elle nous permet donc de savoir si nous dépassons, et de combien, les capacités régénératives de la planète. En aucune façon les ressources minérales, dont nous dépendons aussi, entrent dans cette comptabilité. L’empreinte écologique nous indique, d’une certaine façon, la surface de planète qui nous serait nécessaire à la fois pour nous permettre de continuer à vivre sans épuiser les ressources renouvelables, et pour absorber – grâce aux forêts (et pourquoi pas les prairies, aussi bonnes accumulatrices) — nos émissions atmosphériques de dioxyde de carbone. Ressources renouvelables, dioxyde de carbone, forêts, cela fait trois choix, deux compromis sérieux, et un pari risqué car nul ne sait si les forêts seront encore capables, dans vingt ans, d’absorber une partie de nos rejets.

Certes. Mais voilà des constats pas très nouveaux. L’empreinte écologique ne porte, rappelons-le, que sur les ressources renouvelables exploitées censées être les plus menacées. Elle nous permet donc de savoir si nous dépassons, et de combien, les capacités régénératives de la planète. En aucune façon les ressources minérales, dont nous dépendons aussi, entrent dans cette comptabilité. L’empreinte écologique nous indique, d’une certaine façon, la surface de planète qui nous serait nécessaire à la fois pour nous permettre de continuer à vivre sans épuiser les ressources renouvelables, et pour absorber – grâce aux forêts (et pourquoi pas les prairies, aussi bonnes accumulatrices) — nos émissions atmosphériques de dioxyde de carbone. Ressources renouvelables, dioxyde de carbone, forêts, cela fait trois choix, deux compromis sérieux, et un pari risqué car nul ne sait si les forêts seront encore capables, dans vingt ans, d’absorber une partie de nos rejets.

Un modèle fixiste

Le problème central de l’empreinte écologique est justement son statisme. Le calcul, nonobstant les choix là encore arbitraires des facteurs d’équivalence et de rendement et la marge d’erreur inhérente à la qualité des données, n’est pas un modèle dynamique qui tiendrait compte de l’état réel, année après année, des différents stocks mesurés (pâtures, pêche etc.). En outre, l’empreinte écologique est, comme le PIB, une addition de quantités, de consommations. Elle n’est pas fondée sur un modèle qui serait animé par des données qualitatives sur l’érosion des sols ou de la biodiversité, le ruissellement de l’eau de pluie, la pollution chronique aux pesticides, la qualité microbiologique des eaux ou encore la capacité des écosystèmes à encaisser la consommation et les déchets de l’humanité (ce qu’on appelle la « résilience »). Pis, les effets de seuil ne sont pas pris en considération. Les systèmes naturels ne fonctionnent pas de façon linéaire. Ils peuvent sursauter. Le doublement de la cause d’un phénomène peut doubler comme centupler la conséquence, sans que l’on puisse, souvent, le prévoir. À force de pêcher un stock de poissons, celui-ci finit par s’effondrer brutalement, voire par ne plus être capable de se reconstituer ainsi qu’on l’a vu, à Terre-Neuve, avec la morue. À force d’être contaminés par des polluants chroniques, des écosystèmes marins peuvent définitivement perdre leur richesse, ce qui explique la pauvreté des sédiments de la mer Baltique.

Une trace très technique, très imparfaite, et ambiguë

L’empreinte écologique, comme d’ailleurs la biocapacité, n’illustre qu’une offre et une demande déréalisées, intemporelles, totalement figées. Et anthropocentrés : les variables retenues le sont parce que leur utilité est facile à prouver. La biodiversité, sans laquelle nous ne pourrions vivre longtemps, n’existe pas dans le calcul. Un vrai petit PIB, cette empreinte. Cela dit, au vu de ses manques, considérons que les chiffres affichés sont très optimistes. Le constat à faire serait donc beaucoup plus grave qu’il ne semble.

Autre problème, les chiffres fournis sont d’autant plus artificiels que la formule qui les produit ne tient pas compte du « progrès » technique. C’est dommage, car la technologie améliore les rendements agricoles, ce qui diminue l’empreinte, mais, de façon générale, accélère la stérilisation des sols, aggrave le ruissellement, affecte durement la biodiversité et les paysages, pollue les eaux et l’air… Un pays riche à l’empreinte agricole faible, comme la France, n’est donc pas forcément vertueux. À l’inverse, un pays pauvre, d’agriculture extensive traditionnelle, présente une empreinte faible qui peut cacher une érosion et une salinisation des sols par incapacité à soutenir par des techniques appropriées l’augmentation de la demande liée à celle de la démographie…

La formule ne considère pas non plus le prix des choses. Or, plus une ressource renouvelable se fait rare, plus elle est chère, ce qui limite sa consommation : le modèle économique classique ne dit pas que des âneries. L’empreinte écologique pourrait donc atteindre un plateau par le seul fait de la loi de l’offre et de la demande. Et même s’affaisser brutalement à l’échelle d’un pays dès lors qu’une ressource renouvelable aurait atteint le point de non-retour : un sol qui fiche le camp ou dont la fertilité naturelle a disparu à force de l’avoir travaillé est perdu à l’échelle du temps économique. Il « vaut » alors une fortune, par le seul fait que l’on est incapable de le reconstituer. En dépit de toutes ces alertes de fixisme, l’empreinte écologique varie d’une année à l’autre. Parce que les modes de vie changent vite ? Non, en raison du fait que la mondialisation permet d’échanger de l’empreinte écologique : les variations annuelles constatées pour une nation sont liées uniquement aux échanges commerciaux… Le « solde » écologique d’un pays caractérise in fine l’entrée nette de ressources naturelles depuis l’extérieur ! D’autant plus facilement qu’il n’est pas tenu compte – encore ! – de l’immatériel, à savoir des services, ni de la finance.

Une message catastrophiste et contre-productif

L’autre souci de l’empreinte écologique est… son empreinte dans nos consciences. L’outil est si pédagogique qu’on le prend au pied de la lettre : l’hectare global virtuel est un hectare, la surface théorique une surface physique, et l’empreinte devient ainsi inéluctable. On confond raisonnement et réalité, artificiel et réel. À cause (ou grâce à) de l’empreinte, on considère l’offre théorique d’espace pour l’espace réellement utilisé. Le monde est trop petit, ce qui suggère qu’il y a trop de monde dessus. Alors, pour réduire notre empreinte, que faut-il faire ? Diminuer notre consommation ? Notre démographie ? Ou, au contraire, augmenter notre productivité avec les conséquences écologiques, sanitaires et sociales que l’on sait ?

Surtout, puisque la Terre s’est arrêtée de tourner au mois d’août, tout est foutu, alors autant continuer. L’empreinte écologique se tire une balle dans le pied parce qu’elle crie trop fort. On ne l’écoute pas. D’autant que son message est réel : comment comprendre que la Terre vit à crédit ?

Votre planète a finalement toujours du crédit

L’empreinte écologique ne nous apprend rien sur l’état de la planète. Éventuellement sur le coût réel d’un produit quelconque, grâce à l’analyse de son cycle de vie (ACV) qui fait moins parler d’elle. Elle cible la consommation, au lieu de la production, ce qui est juste ; mais la demande finale et la consommation de matières le font aussi. L’empreinte écologique a été utile pour nous alerter sur le fait que nous vivons au-dessus de nos moyens. Maintenant que la cloche a sonné, nous avons besoin de sons plus précis pour nous guider. En regardant fixement les graphiques aimablement fournies par le WWF et le Global Footprint Network, détenteur de la quasi-marque « empreinte écologique » (et de ses modèles mathématiques), une étrange musique se laisse entendre. Car l’on voit bien que sur le camembert de l’empreinte écologique de la planète entière, plus encore sur celui des pays riches, la tranche la plus grosse est de loin celle du dioxyde de carbone. Il occupe, à lui seul, 53 % du fromage. On prend conscience, en parcourant les courbes retraçant l’évolution, depuis 1961, de chaque dimension prise en compte (dioxyde de carbone, pâturages etc.), que toutes ont grimpé au même rythme, sauf celle attachée à notre gaz à effet de serre préféré. La conclusion est que nous consommons trop de planète parce que, en premier lieu, nous rejetons trop de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Ce gaz représente plus de la moitié de notre consommation de ressources naturelles renouvelables quantifiables. Les champs cultivés, un cinquième. Les forêts, 11 %. Les pâturages, 8 %. La pêche, 4 %. Le bâti, 3 %. En (faux) hectares globaux, le dioxyde de carbone occupe une surface fictive d’1,43 hag (53 % de 2,7 hag). Tout le reste, 1,27 hag ; soit significativement moins que la biocapacité limite fixée à 1,8 hag/habitant. Si l’on met de côté le poste « déchets », représenté par le gaz carbonique, nous n’avons donc pas consommé en 2007 1,6 planète, mais à peine 0,7. Nous avons encore de la marge. Alors continuons !

Une empreinte très grossière, qui est en fait un bilan carbone déguisé

Drôle d’indicateur que cette empreinte écologique, qui dit exactement l’inverse des péroraisons larmoyantes de ses ambassadeurs ! Il n’est conforme à sa réputation que grâce au CO2. Alors, pourquoi ne pas se contenter de ne mesurer que Lui ? C’est bien ce que les spécialistes suggèrent. L’empreinte écologique a fait son temps, voici venu celui de l’empreinte carbone. De la surveillance, de la filature, de la traque ; de la capture du carbone. Dans l’esprit des experts il n’y a de toutes façons plus qu’Elle.

Frédéric Denhez (DenhezFred) sur Twitter