Lundi 13 et mardi 14 janvier, s’est tenu un colloque “Écologie politique, sciences sociales et interdisciplinarité” à l’Université Paris 7. Plus de 80 chercheurs et universitaires des Sciences Humaines et Sociales (SHS) ont présenté des études sur l’écologie politique. Plus de 300 participants, beaucoup de jeunes, des analyses nouvelles.

Lundi 13 et mardi 14 janvier, s’est tenu un colloque “Écologie politique, sciences sociales et interdisciplinarité” à l’Université Paris 7. Plus de 80 chercheurs et universitaires des Sciences Humaines et Sociales (SHS) ont présenté des études sur l’écologie politique. Plus de 300 participants, beaucoup de jeunes, des analyses nouvelles.

L’ensemble des contributions sera bientôt mise en ligne sur le site ecologiepolitique.tk, Le Sauvage vous offre en avant-première l’intervention d’Yves Cochet, que nous remercions.

L’aversion des SHS pour l’écologie politique

par Yves Cochet*

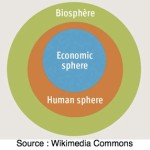

Les Sciences humaines et sociales (SHS), comme leur nom l’indique, ont peu de raisons de s’intéresser à l’écologie politique si celle-ci consiste simplement à adjoindre au champ politique des analyses et des propositions issues de l’étude de la nature. La représentation picturale du développement durable révèle cette image rassurante de l’écologie politique :

Le domaine « écologique » est ajouté aux deux classiques de la politique, l’économique et le social. Notons, pour rire, que l’intersection centrale, « durable », est de petite surface par rapport à celles des trois piliers du développement durable. Rien de plus erroné que ce graphisme puisque, s’il fallait absolument représenter le monde en deux dimensions et en trois cercles, un schéma plus juste serait :

L’économie est une partie de la société, elle-même enchâssée dans la biosphère.

Au-delà de cette introduction graphique, de nombreuses questions soulignent les rapports incertains entre les SHS et l’écologie politique. Le libéralisme et le marxisme – les deux grands paradigmes ayant influencé les SHS – ainsi que pratiquement toutes les approches spécifiques de telle ou telle SHS ont établi leur objet académique et leurs méthodes en ignorant le domaine naturel, considéré comme non-pertinent dans leur champ d’étude. Bien sûr, le droit ou l’économie considèrent des objets naturels – la propriété du sol ou le cours du baril de pétrole, par exemple – réduits à leur pur rapport aux activités humaines – acquisition ou transaction en l’occurrence. Les SHS ont affaire avec les humains, seuls ou en collectif, pour le bénéfice des humains. Toutes les SHS sont « humanistes » au sens où l’anthropocentrisme est la valeur suprême : ni les non-humains, ni les écosystèmes ou l’écosphère ne sont pris en compte pour eux-mêmes.

En outre, l’écologie politique1, dès sa naissance dans les années 1970, eut comme ambition de s’ériger en paradigme concurrent des paradigmes libéraux et marxistes, provoquant ainsi une irritation méprisante ou une hostilité jalouse de la part de ceux-ci. Ils ne pouvaient admettre qu’une idéologie globalisante issue d’une science naturelle (l’écologie scientifique) puisse prétendre dire quoi que ce soit de sensé dans les domaines humains et sociaux. Bien qu’adversaires, le libéralisme et le marxisme, eux, avaient la légitimité d’être issus de l’étude des humains et de la société, et non d’être importés d’un ailleurs naturaliste. Il était inadmissible, voire impossible, qu’une force exogène bouleverse une conception des sociétés et une conception de soi en affirmant proposer une vision du monde comme totalité, tant à l’échelon idéologique qu’à l’échelon pratique. Cela faisait plus d’un siècle que la culture et la nature s’étaient séparées, on n’allait pas régresser vers une « philosophie naturelle » syncrétique d’avant l’époque contemporaine.

La distinction traditionnelle entre sciences de la nature et SHS

Cette distinction, advenue au XIXème siècle, s’est progressivement mise en place au sein des universités à partir de réflexions philosophiques sur les méthodes différentes entre les divers champs du savoir, celles-ci apparaissant plus fécondes lorsqu’elles devenaient spécifiques. Le pari épistémologique d’étudier l’humain par ses traits psychologiques, culturels ou sociaux, plutôt qu’en rechercher une incertaine unité sur la base de faits matériels, allait de pair avec le colonialisme (« ils sont si différents de nous » !) et avec l’impossibilité pratique de l’expérimentation dans le domaine humain.

Une première réticence des SHS pour inclure l’écologie politique et les sciences de la nature dans leurs études des phénomènes humains provient de la crainte de justifications naturalistes – entendons par là des formulations de type causaliste dans un langage emprunté aux sciences naturelles – aux inégalités sociales ou aux différences culturelles. Cette forme de légitimation a maintes fois permis de présenter comme « naturelles » des entreprises de domination d’une personne sur une autre, d’une classe sociale sur une autre, d’une société sur une autre. La simple liste des mots honnis d’esclavagisme, de colonialisme, impérialisme, classisme, sexisme, racisme, fascisme, totalitarisme, illustre cette défiance envers une idéologie ségrégationniste que l’on a vu à l’oeuvre dans les colonies des empires, en Afrique du Sud au temps de l’apartheid, jusqu’aux horreurs du nazisme. Aujourd’hui, la sociobiologie humaine d’Edward O. Wilson essuie le même genre de critique.

Une autre défiance des SHS envers l’écologie politique et les sciences de la nature provient de la démonstration que le réductionnisme naturaliste ne parvient pas à expliquer la plupart des faits sociaux humains examinés par les SHS. Il y a un registre singulier des faits culturels, irréductible aux lois et mécanismes mis à jour par les sciences de la nature. Dans l’ordre de la culture, ce réductionnisme n’a guère apporté de résultats pertinents, mais plutôt des fantaisies conjecturales qui relèvent de la fiction, non de l’examen raisonnée des données factuelles. La « mémétique » par exemple, qui postule l’existence d’éléments de culture discrets susceptibles de transmission non génétique, a-t-elle découvert quoi que ce soit ? Le « mème du célibat chez les prêtres » (Richard Dawkins) existe-t-il ? Ou bien encore, l’évocation de notions générales à prétention universelle se révèle souvent incapable d’expliquer des situations particulières. Ainsi en est-il, pour l’instant, de la notion de « résilience », issue de la physique des matériaux, reprise ensuite par la psychologie, puis par l’étude des systèmes naturels et socio-écologiques. Il ne s’agit pas de rejeter toute importation de concepts ou de méthodes originaire des sciences de la nature, mais de s’interroger sur la fécondité explicative de telle ou telle analogie pour le domaine humain ou social considéré. Mieux, le naturalisme méthodologique vise à falsifier (au sens poppérien du terme) les modèles des SHS pour améliorer celles-ci. Dans le domaine psychosociologique, par exemple, il n’est désormais plus possible de considérer que l’esprit du nouveau-né est une tabula rasa que les contingences culturelles modèleraient ensuite entièrement.

Plus généralement, les paradigmes libéraux et marxistes, qui ont encore une influence sur les SHS et dans le domaine politique, ont chacun introduit une certaine hypothèse sur la nature humaine, différente de celle qui émerge de l’écologie politique. Par l’individualisme méthodologique, le libéralisme politique conçoit la société comme somme d’individus égoïstes, calculateurs et rationnels, et le libéralisme économique promeut une vision unidimensionnelle de l’Homo oeconomicus, réduit à un moi unitaire sans cesse à la recherche de sa cohérence et de la maximisation de son utilité. Tandis que la tradition marxiste conçoit un individu massifié dont la conscience serait entièrement déterminée par la position qu’il occupe dans les rapports de classes. L’écologie politique, sans expliciter de telles hypothèses essentialistes sur la nature humaine, annonce un être humain formé par les interactions avec les autres humains et avec l’environnement naturel. La société est un système de représentations croisées entre individus : je me représente la manière dont les autres se représentent les choses et moi-même. Je me réalise en échangeant avec autrui des modèles du monde formés par ces échanges. La psychologie sociale qui structure les sociétés est pour une part un phénomène émergent qui apparaît quand des individus se rencontrent, pour une autre part elle est un processus générique de leur constitution, produit de l’évolution. L’être humain est tout à la fois modelé par le monde qui lui préexiste et modélisateur du monde par les actions qu’il entreprend. Cette hypothèse nous permet d’enterrer le vieux débat épistémologique sur l’antériorité de l’individu et de la société. L’un et l’autre se forment mutuellement.

La nouvelle alliance de la nature et de la culture

A la suite de quelques lanceurs d’alerte intellectuels criant dans le désert écologique de la pensée au XXème siècle, plusieurs esprits entreprirent récemment de concevoir ensemble la nature et la culture au moyen de regards et d’outils nouveaux2. La dernière tentative de cette lignée s’appelle désormais « Anthropocène » en un effort pour bouleverser les canons de l’Histoire3. L’hypothèse anthropocénique présente l’extension historique et géographique maximale de l’histoire humaine en la contextualisant comme la dernière époque en date de la géologie terrestre – l’Anthropocène succède à l’Holocène interglaciaire commencé il y a plus de 10 000 ans – et comme une action tellurique des activités humaines à l’échelle planétaire, d’impact comparable à celles des grands cycles du système-Terre. Cette extension n’a d’intérêt scientifique que si elle permet de mieux appréhender les relations mutuelles entre l’histoire humaine et l’histoire non humaine, afin d’établir entre elles un nouvel avenir commun, moins mutuellement destructrices que celles du présent. L’hypothèse anthropocénique recouvre ainsi plusieurs courants scientifiques apparus dernièrement : l’écologie comportementale, l’histoire globale, l’économie biophysique, la nouvelle géographie, le naturalisme social, le physicalisme de l’esprit, la psychologie évolutionniste, la théorie mathématique des systèmes adaptatifs, les humanités environnementales4…

De la sorte, l’historien étasunien Kenneth Pomeranz5 a tenté de comprendre pourquoi, au milieu du XVIIIème siècle, l’Angleterre, puis l’Europe, ont inauguré la révolution industrielle, tandis que la Chine, aussi complexe que l’Europe à cette époque, a attendu deux siècles pour passer à l’industrialisme, éclairant ainsi les divergences de modèles sociétaux ancrés dans des singularités locales. Le sociologue allemand Harald Welzer6 s’est efforcé d’articuler la catastrophe écologique avec la question des libertés et celle de la violence productiviste, inaugurant de ce fait une critique sociale selon laquelle le dérèglement climatique devient un déterminant politique, et non pas une catégorie extérieure à la condition humaine. Il parle même de phénomènes « écosociaux ». Les soubassements de la modernité industrialiste ont été soulignés par l’historien indien du colonialisme Dipesh Chakrabarty, qui a perçu que l’émancipation du sujet moderne était également ancrée dans la destruction de la nature et la prédation des ressources. Les fondateurs du concept d’Anthropocène ont analysé la « grande accélération » du monde depuis 1950 en examinant « l’impressionnant tableau de bord de l’Overshoot planétaire »7, constitué des tableaux de l’évolution, depuis 1750, de vingt-quatre paramètres caractéristiques de l’état de santé du système-Terre8. Ces savants en appellent alors aux SHS, notamment à la science politique, pour ériger une nouvelle compréhension des sociétés industrielles, une nouvelle gouvernance réflexive qui permettrait à ces sociétés de se fixer des limites via des conventions internationales. Ce type d’approche devrait entraîner une « crise des fondements » dans les SHS, comparable à celle que traversèrent les mathématiques et la physique il y a un siècle, ainsi que l’a souligné l’historien étasunien John Mcneill9. Un programme d’appropriation de l’hypothèse anthropocénique par les SHS consisterait à analyser l’immense déni de la réalité biogéophysique actuelle par l’immense majorité des décideurs et des populations. Quels sont les mécanismes psychologiques et sociaux générateurs de la désolation écologique et producteurs de l’obscurantisme politique à cet égard10 ?

L’écologie politique comme nouveau modèle du monde

Depuis leur apparition sur l’échiquier politique, les partis écologistes n’ont jamais réduit leurs analyses et leurs propositions à la simple « protection de l’environnement »11. Les Verts, partout dans le monde, ne sont pas des partis spécialisés, monothématiques, mais des formations politiques généralistes, exprimant critiques et solutions dans tous les domaines de la vie publique. Mieux, ils prétendent offrir un nouveau paradigme basé sur un ensemble articulé de concepts propres à décrire la réalité et à agir sur elle, concepts concurrents et plus adaptés que ceux des philosophies politiques classiques. Bien que le mot « idéologie » soit aujourd’hui disqualifié par l’idéologie libérale, un paradigme politique est une idéologie, un modèle politique du monde, un programme de travail pour les SHS. Tout part de la catastrophe écologique qui s’avance puisqu’elle nous oblige à penser l’impensable, à remettre fondamentalement en question les relations entre les humains et les non-humains. Une révolution dans la pensée et dans l’action.

Certains observateurs du changement de paradigme ont cru d’abord déceler une transition en cours entre l’ancienne civilisation industrielle productiviste et une nouvelle civilisation émergente rendue possible par les avancées de l’électronique. Nous entrerions alors dans la civilisation postindustrielle, la civilisation de l’information, dans la cyberculture et la réalité virtuelle, voire dans le transhumanisme par l’intégration du numérique dans le biologique, à la recherche d’une nouvelle espèce posthumaine. Bien sûr, ces nouvelles technologies existent, mais elles ne sont que l’écume apparente d’un monde contemporain qui n’a jamais autant consommé d’énergie et de matières premières qu’aujourd’hui. Elles sont les symptômes de la pensée et de l’action technoscientifiques les plus conformes au modèle productiviste. Elles ne représentent aucune alternative matérielle ou spirituelle, économique ou sociale, philosophique ou politique, au productivisme. Dès lors, pourquoi tant de travaux sur le postindustrialisme et si peu sur la catastrophe écologique ?

Le « postmodernisme » est une autre philosophie, assez présente dans les ouvrages issus des sciences sociales. Celui-ci s’opposerait au rationalisme et au positivisme issus des Lumières du XVIIIème siècle pour promouvoir un relativisme, un constructivisme, un sociologisme qui professe que le monde social et même le monde naturel sont « construits ». Tous les modèles de la réalité, qu’ils soient culturels ou naturels, seraient des « textes » qu’il s’agirait de « déconstruire » pour dénoncer les illusions de la naturalité. Ces textes, dès lors, auraient chacun leur validité, et aucun n’aurait un accès privilégié à la vérité. Il n’y aurait que du discours. Sans entrer plus avant dans ces controverses passionnantes, posons-nous la question de la rareté des recherches universitaires sur l’irréductibilité et l’indissociabilité de la nature et de la culture ? La culture fait partie intégrante de la nature, mais cette dernière ne nous est accessible qu’au moyen de la culture. En termes abstraits, il y a transcendance mutuelle de la nature et de la culture. Ou encore, à la manière de Philippe Descola, la cosmologie occidentale est une forme d’expérience du monde parmi d’autres, une des tentatives humaines d’explication de l’opération la plus commune et la plus complexe qui soit : la transformation du sensible en intelligible.

La co-évolution de la nature et de la culture ne peut s’accomplir au détriment de la première, ainsi que le prouvent les réalisations du modèle productiviste. Autrement dit, la nature possède à la fois une valeur intrinsèque et une valeur instrumentale. Notre identité humaine n’aurait aucun sens si elle n’incluait pas, comme une part indispensable d’elle-même, celle des animaux et des plantes, des écosystèmes et de la Terre. En dégradant ou détruisant les non humains naturels, nous disqualifions aussi notre identité humaine. Nous connaissons, par exemple, les deux attitudes possibles vis-à-vis du sol en comparant les méfaits de l’agriculture productiviste aux bienfaits de l’agrobiologie. Y a-t-il, dans les SHS, une « théorie critique » développée à partir des connaissances écologiques ? Par exemple, une recherche dont l’axiome serait que la Terre que nous habitons n’est pas qu’un support matériel, non plus qu’une simple biosphère, c’est notre écoumène. « L’écoumène, c’est à la fois la Terre et l’humanité ; mais ce n’est pas la Terre plus l’humanité, ni l’inverse ; c’est la Terre en tant qu’elle est habitée par l’humanité, et c’est aussi l’humanité en tant qu’elle habite la Terre. L’écoumène est donc une réalité relative, ou, plus exactement dit, relationnelle ; d’où notre définition : l’écoumène, c’est la relation de l’humanité à l’étendue terrestre »12.

Les relations sociales elles-mêmes furent souvent édifiées sur l’impératif « comme maître et possesseur », facteur commun à de nombreuses attitudes des mâles humains. Les SHS se sont-elles emparé de l’écoféminisme ? Pendant des millénaires, sur tous les continents, les hommes ont considéré les femmes, les enfants, les esclaves, les animaux et les terres comme leur acquisition, leur possession, leur propriété. Le patriarcat, le sexisme, le racisme et l’ethnocentrisme doivent laisser la place à une vision partenariale, multiculturelle, diversitaire, des relations entre humains. La domination des mâles les uns sur les autres (domination de classe, racisme) ou sur les non mâles, a les mêmes racines, et les mêmes issues, que la domination sur la nature.

*Mathématicien, député écologiste au Parlement européen, ancien ministre de l’environnement.

1 J’entends cette expression « à la française », c’est-à-dire comme la présence de partis écologistes, ou Verts, sur l’échiquier politique. Cette conception diffère de la « political ecology » étasunienne en tant branche nouvelle de la géographie.

2 Parmi quelques dizaines, retenons arbitrairement six livres : André Gorz, Écologie et politique, Paris, Galilée, 1975. Edgar Morin, La Méthode (six tomes), Paris, Le Seuil, 1977-2004. Ilya Prigogine et Isabelle Stengers, La nouvelle alliance, Paris, Gallimard, 1979. Nicholas Georgescu-Roegen, Demain la décroissance. Entropie, écologie, économie, traduction, présentation et annotation Jacques Grinevald et Ivo Rens. Lausanne, Pierre-Marcel Favre, 1979. Hans Jonas, le Principe responsabilité, Paris, Flammarion, 1991 (1979). Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.

3 Paul J. Crutzen and Eugene F. Stoermer, « The Anthropocene », IGBP [International Geosphere-Biosphere Programme] Newsletter 41 (2000). Dipesh Chakrabarty, « The Climate of History: Four Theses », Critical Inquiry 35 (Winter 2009), p. 197-222. Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’Événement Anthropocène, Paris, Le Seuil, 2013.

4 humanitesenvironnementales.fr

5 Kenneth Pomeranz, Une grande divergence, Paris, Albin Michel , 2010.

6 Harald Welzer, Les guerres du climat, pourquoi on tue au XXIème siècle, Paris, Gallimard, 2009.

7 Agnès Sinaï (dir), Penser la décroissance, Politiques de l’Anthropocène, Paris, Presses de Sciences-Po, 2013, p. 32.

8 http://www.igbp.net/globalchange/greatacceleration

9 John Mcneill, Du nouveau sous le soleil, Seysel, Champ Vallon, 2010.

10 Clive Hamilton, Requiem pour l’espèce humaine, Paris, Presses de Sciences-Po, 2013.

11 Les alinéas suivants reprennent quelques considérations énoncées dans le chapitre 11 de mon livre : Antimanuel d’écologie, Paris, Bréal, 2009.

12 Augustin Berque, Être humains sur la terre, Gallimard, Paris, 1996, p. 78.