Tout le monde a entendu que la crise climatique s’amplifie. Quel que soit le média, personne ne peut échapper aux mots « record de chaleur », « record de pluie », « record de sècheresse ». Même ceux qui nient que le réchauffement est issu de nos activités. Mais cela ne suffit pas pour que le public prenne conscience que la crise climatique va encore s’amplifier jusqu’à des points de non-retour, c’est-à-dire jusqu’à des effondrements tragiques, si le monde continue dans la trajectoire actuelle.

L’annonce de « l’année la plus chaude jamais enregistrée » ne suffit pas à faire changer les consciences.

Le bon message n’est pas là.

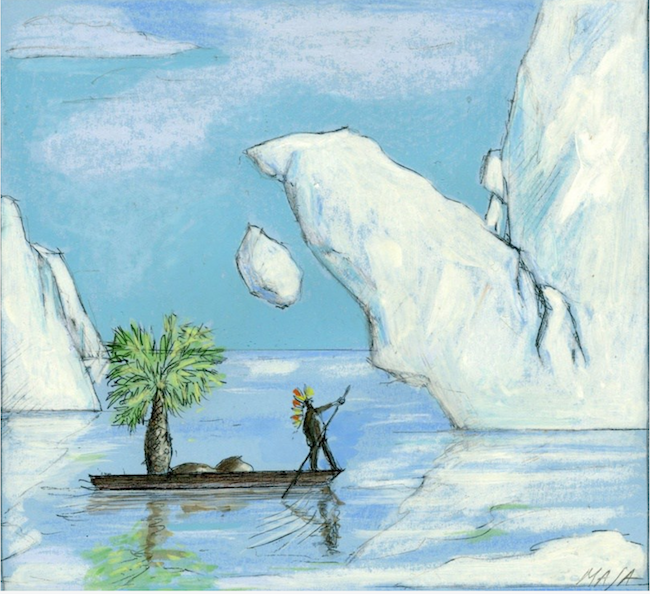

Le grand public ne comprend pas, ou n’intègre pas, à quel point le réchauffement et la fin des ressources nous mène vers un effondrement tragique des équilibres qui nous permettent de vivre. Que nous allons d’ici une à deux générations passer du mode « Vie » au mode « Survie ». On peut noter que certaines zones géographiques dans le monde sont déjà dans cette situation presque toute l’année.

Seules les jeunes générations scolarisées dans les pays avec un système éducatif de qualité sont à peu près informées des enjeux climatiques et des conséquences sur la société. Mais ce sont bien les seules. Et cela est encore bien timide. Climat, ressources et biodiversité devraient être des matières à part entière dans les programmes éducatifs à tout âge.

Pourquoi le message d’un effondrement amorcé, inévitable dans le comportement actuel, n’arrive pas à émerger auprès du grand public ?

Omerta sur le futur

Il semble y avoir de nombreuses raisons, à commencer par un silence volontaire de plusieurs acteurs majeurs de l’opinion.

Le silence des décideurs économiques dont les enjeux à court terme ne reposent que sur la confiance dans le lendemain.

Le silence du champ politique, également dirigé par le court terme, mais aussi par la nécessité, pour être élu, de ne vendre que du bonheur.

Le silence des médias, qui ne peuvent pas annoncer ces mauvaises nouvelles, sous peine de perdre leur spectateurs, lecteurs ou suiveurs, tellement leur dépendance à la publicité est énorme.

Le silence des algorithmes des réseaux sociaux à base de publicité, qui doivent absolument reléguer ces nouvelles aux oubliettes, pour garder leur efficacité commerciale. Ils sont obligés d’associer les publicités à des nouvelles positives.

Ceux qui pensent s’informer par les médias grand public ou par les réseaux sociaux sont donc condamnés à subir la dissimulation, le mensonge, la manipulation. Ils sont condamnés à ne pas connaitre la réalité de l’évolution du monde. Ceci explique aussi leur réaction de surprise ou de déni, face à la réalité des faits lorsqu’ils tombent devant un vrai contenu, leur colère ou leur abattement face aux catastrophes.

Dans ces conditions, impossible d’orienter le champ électoral vers des politiques en rapport avec la réalité. Les mesures préconisées par les candidats écologistes apparaissent hors-sol alors qu’elles sont réalistes dans le cadre d’une politique d’atténuation ou d’adaptation.

L’ignorance devient la norme à suivre

La responsabilité de la presse, des médias, des plateformes, mais aussi de tout le secteur éducatif, est cruciale. Nous devons éviter à tout prix ce que l’on voit se produire aux Etats-Unis: une négation de la science, une suppression des agences de recherche, une suppression des données ou des dispositifs d’acquisition de données, une suppression des agences de prévention ou de protection, une suppression des informations anxiogènes, une remise en cause de toutes les politiques d’atténuation, d’adaptation ou de transition. Pire, une modification des programmes scolaires et des textes gouvernementaux pour effacer toute référence au changement climatique anthropique et à la fin des ressources.

La réflexion sur notre façon de nous informer, de nous éduquer est une préoccupation constante des milieux écologistes. Nous lançons des alertes sur l’évolution du monde depuis des décennies, et, en ce qui concerne Le Sauvage, depuis 52 ans, sans vraiment réussir à bouger la société. Ou si peu.

Photo Jordan Gonzalez pour Unsplash

Comment trouver les stratégies médiatiques permettant de lier tous les paramètres amenant à l’évolution des mentalités: les données scientifiques décrivant le réel, les modélisations permettant d’envisager les perspectives proches, les données sociologiques et leurs modélisations liées aux évolutions climatiques et aux ressources?

Mais cela ne suffit pas: il est fondamental d’évoquer les stratégies politiques locales ou globales à associer, les alternatives possibles, les alternatives déjà en oeuvre et en réussite à tel ou tel endroit du monde.

Nous ne pouvons pas compter sur le numérique

Gérer cette complexité est d’autant moins simple que les médias exigent aujourd’hui des formes d’expression lapidaires. Ceux qui croient que les vecteurs numériques sont une solution, doivent prendre en compte la censure opérée par les algorithmes, qui dévalorisent les contenus scientifiques, mais surtout, suppriment les contenus dits « anxiogènes », autrement dit, ceux qui décrivent la réalité.

Nous ne pouvons donc pas compter sur le numérique et les réseaux, d’autant plus à l’heure des IA, qui sont désormais capables de concevoir des « réalités » totalement fausses, et bien plus attrayantes que la vérité des constats.

Appel à repenser nos stratégies d’information et d’éducation

À l’heure où les effondrements s’amplifient, alors que les politiques d’atténuation ou de transition stagnent ou régressent, nous avons le devoir de repenser rapidement nos stratégies d’information et d’éducation. Sans émergence d’une conscience politique commune, autour du climat et des ressources, nous ne pourrons pas éviter les régressions que nous voyons outre-atlantique et dans tous les pays autoritaires.