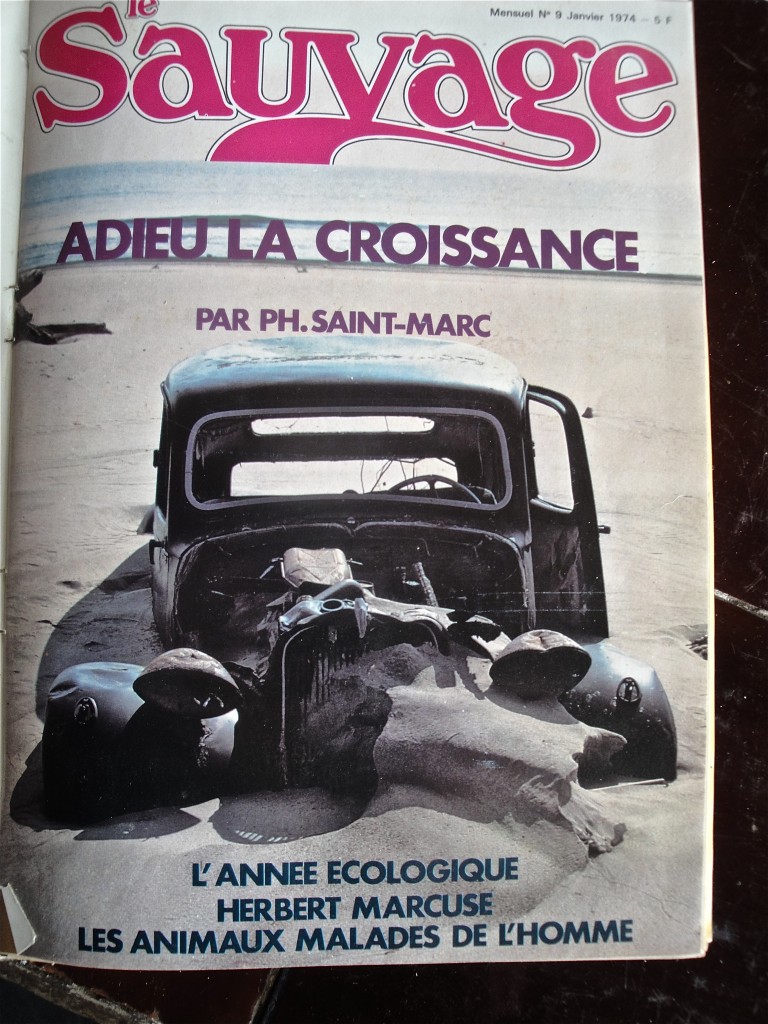

La une du Sauvage , 9 janvier 1974

Aujourd’hui dans Le Monde du 8 octobre, un économiste du Financial Times, Martin Wolf découvre qu’il faut dire “Adieu à la croissance illimitée” Belle découverte! Il y a trente huit ans, Philippe Saint-Marc l’expliquait déjà longuement dans nos colonnes.

Nous reproduirons ici ce texte fondateur. Nos économistes d’aujourd’hui pourront aller y chercher des révélations d’actualité. Nous le prolongeons avec l’édito publié dans le même numéro. Même si le calendrier des évènements a subi des retards, les conclusions restent prémonitoires.

reprint Le Sauvage, janvier 1974

Arabes ou pas Arabes, pétrole ou pas pétrole, c’est probablement la fin des sociétés industrielles expansionnistes. Philippe Saint-Marc imagine ici quelques lendemains qui risquent de chanter faux. À qui la faute ?

par Philippe Saint-Marc

C’est la fin. Tout le système de développement de ces vingt-cinq dernières années, fondé sur une industrialisation et une urbanisation à outrance, fait faillite. Il vient buter et s’écraser contre un obstacle que l’homme ne peut vaincre parce qu’il n’est pas réellement « créateur », il est tout au plus un habile transformateur de la nature. Or celle-ci entre dans sa phase de pénurie : rareté des matières premières et manque d’espace. Ce n’est pas seulement la fin de la « grande bouffe » industrielle et urbaine. C’est aussi la ruine du « triomphalisme » né des prodigieuses découvertes du XIXe siècle : la première défaite de l’humanité dans sa volonté de dominer la Terre.

Deux des aspirations fondamentales de l’homme sont la richesse et l’allongement de la vie. La « société d’abondance » a tenté de les satisfaire uniquement par le progrès matériel : par la hausse du niveau de vie en ce qui concerne la richesse ; par l’accroissement de la vitesse pour donner l’illusion d’une vie plus longue, plus dense, pour « gagner du temps ».

Brusquement tout s’effondre : une prospérité qu’on pensait immuable et des dogmes qu’on croyait éternels. Sans doute certains espèrent-ils encore qu’il s’agit seulement d’une péripétie. Alors que c’est, au contraire, un grand tournant dans l’histoire de l’humanité.

La hausse du prix du pétrole n’a pas été provoquée par la dernière guerre israélo-arabe et ne disparaîtra donc pas, même si une paix durable s’établit. Elle a été seulement accélérée par cette guerre. Bien plus : l’augmentation vertigineuse des prix ne porte pas seulement sur le pétrole, mais aussi sur de nombreuses matières premières essentielles, minérales ou végétales.

Cette hausse des prix tient à l’amenuisement des ressources, amenuisement dû à l’augmentation trop forte de la consommation. Elle résulte aussi de la nouvelle politique des pays producteurs qui amplifient la hausse des prix (due à l’insuffisance de l’offre) en se groupant pour constituer un monopole permanent et dominer le marché.

Les matières premières minérales dont les prix ont le plus monté sont celles qui seront épuisées le plus rapidement, compte tenu des réserves connues, si la demande continue à s’accroître au même rythme que dans le passé, ou même si elle se stabilise au niveau actuel : pétrole, zinc, cuivre, plomb, étain.

Même envolée des cours pour les matières premières végétales. En deux ans, le prix du caoutchouc a triplé ainsi que celui des cuirs bruts. Pendant la seule année 1973, les prix du bois et du coton ont doublé, et le Maroc vient de tripler le prix de ses superphosphates. On n’avait jamais enregistré de hausse aussi forte et aussi brutale depuis la guerre de Corée. Mais, il y a vingt ans, elle s’expliquait alors par le réarmement massif des États-Unis et de l’Europe pour mener cette guerre et faire face à un éventuel conflit mondial : ce qui entraînait d’importants besoins supplémentaires en matières premières.

Aujourd’hui, au contraire, jamais l’effort militaire de l’Occident n’a été aussi faible. Et la hausse des cours est bien antérieure à la guerre israélo-arabe. Même pour le pétrole. Sur le marché de Rotterdam, dès le deuxième semestre de 1972, la hausse avait atteint 78 % pour l’essence et 50 % pour le fuel domestique. Et pendant les années 1971 et 1972, le prix du naphte – indispensable à la pétrochimie – avait été majoré de 30 % en raison des importations considérables faites par les États-Unis.

Cette montée des prix sera encore accélérée par la constitution d’une coalition permanente des États producteurs. Le rôle que joue l’O.P.A.E.P. (Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole) dans la hausse des prix du pétrole peut inciter demain la C.I.P.E.C. – qui groupe les grands exportateurs de cuivre (Chili, Zaïre, Zambie et Pérou) à faire de même et tous les autres pays à suivre ce fructueux exemple.

Plus grave encore pour la « société de consommation » : les États producteurs veulent désormais (leurs gouvernants ont-ils lu le rapport du M.I.T. sur ce problème ?) limiter leurs ventes de matières premières pour éviter l’épuisement rapide de ces ressources irremplaçables.

Signe de ce nouvel état d’esprit : bien avant la guerre contre Israël, plusieurs États arabes avaient volontairement réduit leurs livraisons de pétrole pour ne pas tarir trop vite leurs gisements. De 1971 à 1972, l’Irak avait ramené sa production de 84 à 67 millions de tonnes et la Libye, de 159 à 105 millions de tonnes.

La limitation volontaire – ou même la réduction – par les États des exportations de matières premières doit être considérée désormais comme une des données nouvelles essentielles de l’économie mondiale. Certains des principaux dirigeants arabes nous ont déjà prévenu que, si la totalité de leurs revendications était satisfaite, les livraisons de pétrole reviendraient au niveau antérieur à la guerre du Kippour et s’y maintiendraient.

Or, toute la politique énergétique de l’Occident était fondée sur la prévision d’une expansion considérable de la production du pétrole arabe. Qu’arrivera-t-il demain si les États qui nous fournissent le zinc, le cuivre, le plomb, l’étain ou le bois imposent la « croissance zéro » de leurs ventes pour en prolonger la durée ? Nous voici dans une situation révolutionnaire pour une économie fondée sur l’« abondance ». La pénurie des matières premières y devient permanente. Généralisée, elle rend très difficile le recours aux produits de substitution. Le caoutchouc naturel manque, mais comment produire plus de caoutchouc synthétique puisqu’il est fabriqué à partir du pétrole ? Le coton est rare, mais comment accroître les fournitures de fibres synthétiques dérivées du pétrole ? Et la production supplémentaire de textiles artificiels à partir de la cellulose est entravée par la pénurie de bois.

Deux mythes viennent donc de s’effondrer : le culte de l’industrialisation à outrance et la naïveté consistant à croire qu’une rapide croissance industrielle est la condition d’une forte hausse du niveau de vie. L’industrialisation assurait, disait-on, indépendance et puissance. Mais aujourd’hui, le Japon (100 millions d’habitants), troisième puissance industrielle mondiale, s’agenouille devant Koweit (200 000 habitants) et, sur la scène internationale, la Belgique ne pèse pas plus lourd que la désertique éponge de pétrole d’Abu Dhabi dont le sultan règne sur… 6 000 habitants.

Renversement des valeurs traditionnelles : la prospérité d’un pays dépend plus de sa production de matières premières végétales et minérales – c’est-à-dire de son agriculture et de son industrie extractive – que de son industrie de transformation. Ce qui est rare et cher, c’est maintenant la matière et non le produit : le pétrole et non l’automobile, le bois et non le meuble, le caoutchouc et non le pneu.

Tandis que la croissance sauvage « à la japonaise », préconisée par une partie du patronat français, aboutit à une faillite économique au Japon après y avoir causé un désastre écologique, on découvre l’absurdité de notre politique qui a sacrifié la gestion de certaines matières premières au profit d’investissements industriels démesurés : abandon du charbon, indifférence à l’égard de la forêt, négligence pour l’élevage et la pêche.

L’expansion industrielle – c’est-à-dire le règne de la machine – vient buter sur la pénurie de nature plus encore que sur la coalition des grand États fournisseurs des matières premières.

Autre désaveu pour les idolâtres de l’industrialisation : une croissance trop rapide n’entraîne pas une hausse importante du niveau de vie, mais provoque sa stagnation. Elle conduit en effet à une double inflation : par la hausse considérable des coûts des matières premières, et par l’augmentation massive des recettes des États producteurs.

La seule augmentation actuelle des prix du pétrole brut ampute de 700 F par an le revenu d’une famille française. Si l’on y ajoute la hausse des autres matières premières, le niveau de vie des Français – à supposer même qu’il n’y ait aucun chômage supplémentaire – n’augmentera pas en 1974. De plus, l’envolée des cours jette dans l’économie occidentale des sommes énormes dont l’emploi conduit encore à accélérer l’inflation : le seul supplément de recettes provenant de l’augmentation des prix du pétrole représente pour les pays producteurs une centaine de milliards de francs par an.

La « course contre le temps » à laquelle des sommes si gigantesques sont consacrées démontre aujourd’hui son absurdité. Avion supersonique, turbotrain, aérotrain, aéroglisseur, automobile ultra-rapide, toutes ces recherches de techniques de pointe pour inventer des véhicules sans cesse plus rapides débouchent maintenant sur un fiasco énergétique. La vitesse se paie cher en énergie. La consommation de carburant est en effet liée à la vitesse du mode de transport. Pour transporter un voyageur sur 1 000 km, il faut en effet, d’après les études du Carnegie Mellon Institute : 5,3 l de carburant si le déplacement est effectué dans un chemin de fer de banlieue ; 6,8 l pour un train rapide à 160 km/h ; 20 l pour un turbotrain à 260 km/h et 85 l pour un avion moyen-courrier volant à 900 km/h.

De même pour l’automobile : quand la Peugeot passe de 70 km/h à 110 km/h, sa consommation d’essence augmente de 50 % ; et la DS 23 use 60 % d’essence en plus à 140 km/h qu’à 90 km/h.

Comment accepter plus longtemps le fantastique gaspillage d’énergie auquel conduit cette course démentielle à la vitesse ? Redoutable danger écologique, le Concorde s’avère aussi maintenant une folie économique : il consommera trois fois plus de carburant par passager que les avions subsoniques actuels ; et le directeur général de l’I.A.T.A. (Association internationale du transport aérien) s’est prononcé contre son introduction actuellement sur les lignes internationales.

À cause de la pénurie d’énergie, la vitesse recule partout. Pan American Airways réduit de 20 km/h la vitesse de ses vols sur Boeing 707 pour économiser quelques dizaines de millions de litres de kérosène. Et progressivement se met en place, ou se durcit dans toute l’Europe, la limitation de vitesse sur les routes et les autoroutes.

D’innombrables expériences ont montré que tout abaissement de la vitesse automobile entraînait – s’il était efficacement contrôlé et sanctionné – une diminution spectaculaire des morts et des blessés. Il a fallu cependant attendre la crise pétrolière actuelle pour que la vitesse soit enfin limitée – et à un niveau d’ailleurs trop élevé – sur les autoroutes en France : le gouvernement s’est donc montré plus soucieux d’économiser le carburant que la vie des Français. Mais cette condamnation énergétique de la vitesse débouche sur une révolution technologique : ce qui compte, ce n’est plus, comme pendant très longtemps, d’inventer des techniques de transport qui gagnent le maximum de temps, mais celles qui dépensent le minimum d’énergie. D’où la nécessité de repenser toute la politique des transports en tenant compte de leur consommation d’énergie, et en particulier de pétrole, c’est-à-dire à privilégier le rail et l’eau par rapport à la route.

Cette reconversion de l’économie de gaspillage, réclamée depuis longtemps par les défenseurs de l’environnement, au lieu d’avoir été réalisée à temps par des gouvernants prévoyants, s’impose maintenant dans un climat de crise qui peut tourner à la panique.

En vain les partisans du gaspillage énergétiques espèrent-ils trouver en se lançant corps perdu dans les usines nucléaires une énergie à bon marché ; elle n’interviendra que dans plusieurs années et au prix de quels risques pour l’environnement et la santé !

La seule solution immédiate est de supprimer le gaspillage énergétique : à la fois en abaissant les déperditions d’énergie dans les usages industriels et domestiques, en réduisant très fortement les vitesses maximales sur les routes et les autoroutes, et en développant les transports en commun et la bicyclette à la place de l’automobile. Pour parcourir 1 km, la voiture individuelle consomme trois fois plus d’énergie que l’autobus et onze fois plus que le métro et, selon le ministre des Transports lui-même, le transport de marchandises coûte cinq fois plus d’énergie par camion que par chemin de fer.

D’où la nécessité de mettre fin à cette débauche de milliards engouffrés dans les autoroutes, voies express, périphériques, superpériphériques ou tunnel sous la Manche. D’urgence, il faut aussi relancer la production charbonnière et équiper les sites hydrauliques, même petits.

L’avenir est désormais à la découverte des techniques et à la réalisation des appareils qui économisent l’énergie, à l’industrie des matériels ferroviaires et de la bicyclette, à l’extraction du charbon et à la modernisation de son exploitation et de son traitement.

Face à la pénurie de matières premières, la pollution – gaspillage autant que nuisance – devra être beaucoup plus énergiquement combattue ; il faudra développer une technologie et une industrie de l’antipollution, renforcées par une politique du recyclage qui, tout en cherchant à réduire les déchets, les récupérerait. Une tonne de boîtes de conserve contient 5 kg d’étain, une tonne d’ordures ménagères, 45 kg de fer, 3 kg d’aluminium, 3 kg de plomb et de cuivre.

Cessons aussi de tout sacrifier au mythe de l’industrialisation. L’agriculture est aussi essentielle à la vie du pays. Développer l’élevage – dont la pénurie constante est une cause permanente de l’inflation – la pêche et la conchyliculture (élevage des coquillages) par la lutte contre la pollution de l’eau, la forêt qu’il faudrait étendre sur 2 millions d’hectares impropres à la culture en Bretagne, dans le Massif Central et les pays de montagne : autant de secteurs où les créations d’emploi peuvent être nombreuses et productives.

Source du bois – sans cesse plus demandé pour le papier comme pour la construction –, mais aussi de la cellulose pour les textiles artificiels, d’oxygène, de beauté et de joie de vivre, la forêt devrait tenir une place considérable dans la politique française d’investissements. Mais elle n’y est que le parent pauvre et les objectifs du Ve plan n’ont même été réalisés qu’à 70 %.

Gaspillage aussi de l’habitat que de laisser crouler un patrimoine ancien, notamment à la campagne, souvent de très bonne qualité, alors qu’en le modernisant on pourrait offrir un logement principal ou un cadre de vacances agréable, au lieu de dépenser une masse énorme de matériaux et de travail pour créer des grands ensembles. Là encore, des transferts d’activités importants devraient s’effectuer : de l’industrie de la construction et des travaux publics vers l’artisanat du bâtiment.

Faillite également de la course à la vitesse : au mythe ancien : « Vivre contre le temps » il faut opposer l’idéal nouveau : « Le temps de vivre », chercher à gagner du temps par le progrès de la médecine – c’est-à-dire par l’allongement du temps moyen de la vie – et non par le progrès du machinisme dans les techniques de transport.

Pour un homme d’affaires qui le prendrait une fois par mois pendant trente ans, le Concorde ferait gagner trois mois dans sa vie. Ne croit-on pas qu’en consacrant les 15 milliards engloutis dans l’opération Concorde à la recherche médicale, on trouverait les moyens de prolonger de plus de trois mois la vie de cet homme d’affaires ? D’autant plus que cet accroissement général de la longévité bénéficierait à tous ceux pour lesquels le Concorde, inutilisé comme moyen de transport, ne signifie que bruit et pollution supplémentaires. Alors que la santé est le bien le plus vital et le plus désiré, son secteur (recherches et hôpitaux) est l’un des plus délaissés de l’économie française. Et le pouvoir engloutit 60 millions par kilomètre du boulevard périphérique à Paris, mais, « faute de crédits », licencie une partie du personnel de l’institut Pasteur.

À côté de l’économie des biens matériels qui, même réorganisée sur ces nouvelles bases, ne pourra plus beaucoup s’accroître au-delà d’une dizaine d’années, il faut dès maintenant jeter les bases d’une économie des biens immatériels, fondée sur l’accroissement des satisfactions collectives dans le domaine de la nature, la santé, la sécurité, le loisir, la culture, l’esprit de communauté.

Mais cette crise industrielle est encore peu de chose en regard de la catastrophe que provoquera, si elle continue encore quelque temps, la « grande bouffe urbaine » de l’espace.

L’entassement effarant dans les grandes villes, en particulier dans la région parisienne, la déshumanisation du paysage urbain par un quadrillage de tours et la disparition de toute verdure, les ravages croissants de la pollution, la distorsion sans cesse plus grave entre le lieu de travail et l’habitat, la dislocation de toute communauté et la dépersonnalisation des individus sans cesse plus fatigués et plus solitaires : autant d’explosifs que le pouvoir accumule avec un entêtement qui n’a d’égal que son aveuglement.

Avant dix ans, la révolution se fera dans les grandes villes et contre elles.

PH. S-M

Mots-clés : Concorde, croissance, matières premières, pénurie, pétrole, vitesse.

L’écroulement de la Baliverna

reprint Le Sauvage, janvier 1974

par Alain Hervé

Le romancier italien Dino Buzatti raconte cette histoire. Un dimanche après-midi, dans un parc, les badauds regardent un homme qui a entrepris d’escalader la façade d’un monument antique et gigantesque : la Baliverna. Il progresse et s’élève. Il va assurer une prise difficile sur un encorbellement, mais soudain la pierre se descelle. L’homme tombe, suivi par la pierre. Une pierre voisine se détache. La façade entière se lézarde, frémit, commence interminablement de s’écrouler. La foule s’enfuit en hurlant[1].

On est tenté ces jours-ci de considérer l’économie occidentale comme une Baliverna. L’édifice semble majestueux, sinon menaçant. Ses architectes ne cessent de le renforcer. Et tout à coup, on s’avise que le défaut d’un seul élément compromet la construction entière : le pétrole. D’autres métaphores feraient aussi bien l’affaire, mais celle-ci peut encore être utilisée. L’économie occidentale est une construction verticale. Tous ces éléments sont interdépendants. Elle s’oppose à l’économie agraire dont les cellules relativement autarciques offraient une possibilité de résistance plus grande à la faim, à l’épidémie, à la sécheresse par exemple. Elle s’oppose à la structure économique chinoise essentiellement composée de communes, disposition plus dissuasive qu’aucune force de frappe nucléaire devant les menaces soviétiques. Elle s’oppose aux modèles proposés par les systèmes vivants, dans lesquels la diversité et la complexité garantissent de multiples solutions de remplacement en cas de défaillance d’un élément.

L’écosystème est en fait un modèle de système économique. Il fonctionne avec une source d’énergie : le soleil. Il transforme les matières premières terrestres. Il distribue les produits finis : plantes animaux. Un seul point faible dans le système : une source d’énergie unique, le soleil ; mais les évaluations les plus pessimistes prévoient qu’il en a encore pour cinq milliards d’années et aucune nation ou groupe politique ne peut se l’approprier.

Nous ne prenons aucun risque en suggérant dans le dernier numéro du Sauvage de se brancher sur le soleil. Il semble que nos hommes politiques soient beaucoup plus pressés de se brancher sur l’atome. Leur précipitation n’a d’égale que leur légèreté.

Comment peut-on opposer le soleil à l’atome ?

La généralisation de l’utilisation de l’atome implique une technologie lourde centralisée et on peut lui opposer cinq objections :

1) Pour fournir les 240 000 mégawatts souhaités en l’An 2000, il faudra construire 200 réacteurs nucléaires. Au cours de l’année 2000, pour suivre la courbe demandée, il faudra construire 17 centrales.

2) A-t-on effectué un référendum parmi les populations de l’an 2200 pour savoir si elles étaient d’accord pour gérer le gigantesque stock de déchets nucléaires que nous voudrions leur léguer ?

3) Il n’y a pas de technologie fiable à 100 %. Les équipements de la NASA en sont un bon exemple. Donc, statistiquement, un accident nucléaire de grande envergure est prévisible. Il fera des milliers ou des centaines de milliers de mort.

4) 200 centrales nucléaires dispersées sur le territoire représentent autant de cibles explosives dont les coordonnées exactes sont à la disposition de l’ennemi.

5) Aucun biologiste n’a encore pu affirmer qu’une augmentation, même minime, de la radioactivité ambiante ne serait pas dommageable pour l’avenir génétique des espèces.

Ces objections ont-elles été discutées ? Non. Une information réelle sur les risques a-t-elle été donnée à la population ? Non. Y a-t-il eu un seul débat contradictoire à la télévision ? Non. A-t-on envisagé un référendum national sur une question qui hypothèque l’avenir des Français pour plus longtemps qu’une éphémère constitution ? Non.

Nos gouvernements sont pressés. Il ne faut pas que nous ayons le temps de réfléchir, de savoir qu’il existe des solutions complémentaires. Une production d’énergie décentralisée par exemple, qui assurerait la totalité des besoins domestiques, dont la technologie est déjà parfaitement au point, par turbines, éoliennes, panneaux-capteurs solaires. Mais cette solution est inenvisageable et scandaleuse car elle implique l’autogestion de l’énergie par les utilisateurs. On la fait passer pour démodée, rétrograde, réactionnaire, dérisoire. Pourquoi ? Parce qu’elle implique l’affaiblissement relatif du centre nerveux politique. Tandis que la grande structure fragile du nucléaire avec les investissements colossaux qu’elle implique : 7 milliards pour la seule usine d’enrichissement de Pierrelatte, ça, c’est un ciment national.

Voilà pourquoi on a commencé de construire une Baliverna nucléaire.

A.H.

[1] L’écroulement de la Baliverna. Dino Buzatti (Laffont).